日々の生活の中で、「ねずみ講」や「マルチ商法」といった言葉を耳にすることが多くなってきました。

多くの人々がこれらの言葉を同じ意味、もしくは非常に似ているものとして捉えています。

しかし、実際にはこれら二つのビジネスモデルは、起源、構造、そして法的な側面からも大きな違いが存在します。

この記事では、ねずみ講とマルチ商法が何であるか、そしてなぜこれらを一緒くたにしてはいけないのかを詳しく解説していきます。

1.ねずみ講とマルチ商法の定義

ねずみ講とマルチ商法、一見似ているように感じられるかもしれませんが、その本質は大きく異なります。

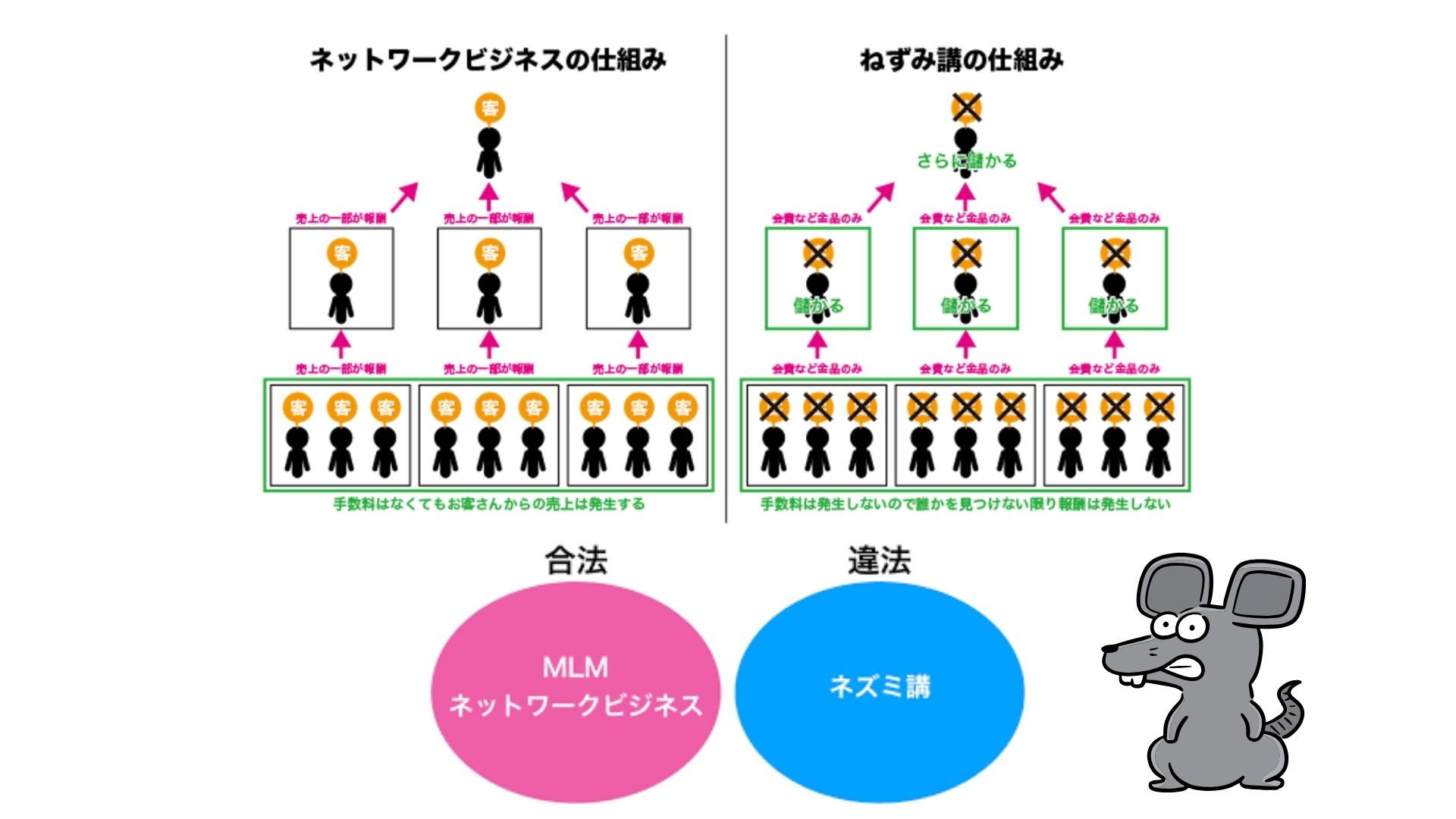

まず、マルチ商法、特にマルチレベルマーケティング(MLM)は、商品の愛用を中心に、その商品の良さを紹介し、他の人にもその商品を使ってもらうことで、商品からの収益の一部が紹介者に還元されるシステムです。

一方、ねずみ講は、商品の流通とは無関係に、金銭のみを中心としたシステムであり、新しい会員が加入することで、上位の会員への金銭的配当が行われる仕組みとなっています。

具体的には、ネットワークビジネスでは、商品を実際に使用し、その商品の良さを体験した上で、その商品を他の人に紹介することで収益が生まれます。

この収益は、商品の価値とその商品の流通に基づいています。

一方ねずみ講では、新しい会員が加入することで得られる金銭が、上位の会員への報酬として分配される仕組みです。

このため、新しい会員が加入し続けないと、上位の会員への金銭的配当はストップしてしまいます。

このような仕組みは、新規の会員が無限に増え続けることが前提となっており、これが「無限連鎖講」という名前の由来となっています。

日本では、このねずみ講の仕組みは「無限連鎖講防止法」という法律によって禁止されています。

一方マルチ商法は、商品の流通を基盤とした合法的なビジネスモデルとして認められています。

しかし残念ながら、多くの人々がこれら二つのビジネスモデルを混同してしまっているのが現状です。

2.ドテラのマルチレベルマーケティングとは

ドテラは、アロマビジネスの中で特に注目される存在となっています。

その成功の背後にあるのが、MLMです。

このモデルは、商品の愛用を中心に、その商品の良さを紹介し、他の人にもその商品を使ってもらうことで、商品からの収益の一部が紹介者に還元されるシステムとなっています。

ドテラのMLMでは、まず自分や家族で商品を使い、その良さを実感することから始まります。

そして、その商品を知り合いに紹介することで、さらなる収益を得ることができます。

ドテラでは、この活動をサポートするためのチームやコミュニティが存在し、様々なイベントやツール、勉強会などを通じて、ビジネスを進めるサポートを行っています。

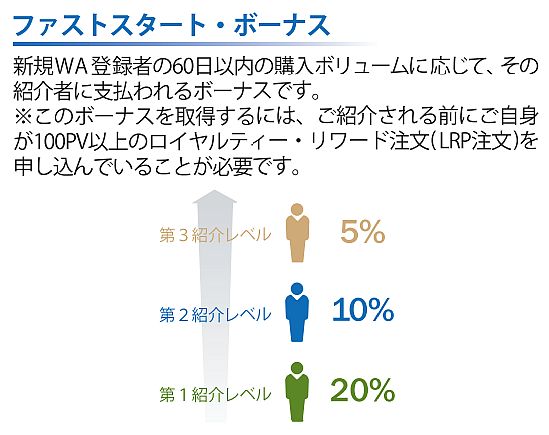

特に注目すべきは、ドテラの「4つのボーナス」制度です。

これには「ファストスタートボーナス」「パワーオブスリーボーナス」「ユニレベルボーナス」「インフィニティパフォーマンスプール」という4つのボーナスが含まれています。

例えばファストスタートボーナスは、紹介することで入ってくるボーナスで、紹介者が一人紹介した場合、紹介された人が購入した商品の価格から20%が収益として入ってきます。

さらに、その紹介された人が別の人を紹介した場合は10%、さらにその人が別の人を紹介した場合は5%と、自分を基準に3層のボーナスが得られる仕組みとなっています。

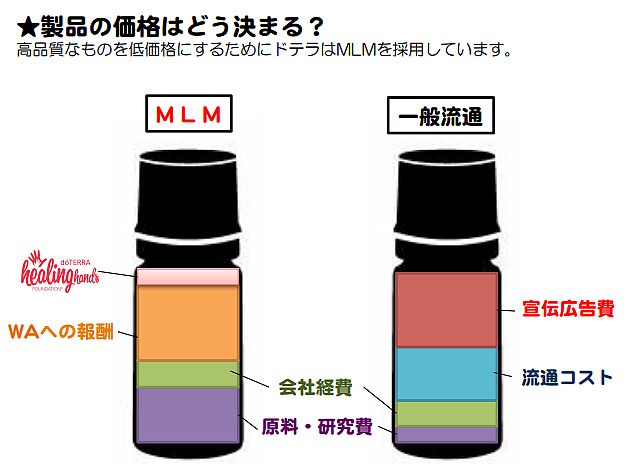

このようなシステムは、商品の流通に必要な宣伝広告費や流通コストをカットし、より高品質の商品にコストをかけることができるため、顧客満足度が高く、商品が紹介されやすい傾向があります。

また、ドテラのビジネスモデルは、協力関係が強固になる取り組みが採用されており、一人でできなかったことがチームでやっていくことで可能になる、という協力の精神が根底にあります。

3.ねずみ講の危険性

ねずみ講は、多くの人々にとって疑念や不信感を抱かせる言葉となっています。

しかし、その実態とは何か、そしてなぜそれが危険なのかを理解することは非常に重要です。

ねずみ講は、新しい参加者からの資金を元に、以前の参加者への報酬を支払うシステムを持つ組織のことを指します。

このシステムの最大の問題点は、新しい参加者が無限に増え続けることが前提となっている点です。

新規の参加者が増えなくなると、上位の参加者への報酬の支払いがストップし、多くの人々が損失を被ることとなります。

説明したとおり、このような仕組みは「無限連鎖講」とも呼ばれ、現在の日本では「無限連鎖講防止法」によって禁止されています。

ねずみ講の危険性は、参加者が増え続けることが不可能であるにも関わらず、その事実を隠蔽し、参加を促進する点にあります。

多くの人々が高額な参加費を支払い、その後、約束された報酬を受け取ることができないというリスクが高まります。

さらに、このような組織は、参加者同士の信頼関係を悪化させ、社会的な混乱を引き起こす可能性もあります。

また、ねずみ講とネットワークビジネスやMLMは、しばしば混同されることがあります。

しかし、これらは根本的に異なるものです。

MLMは、商品の愛用とその商品の紹介を通じて収益を得る合法的なビジネスモデルであり、商品の流通が中心となっています。

一方、ねずみ講は、商品の流通よりも新規参加者からの資金の流れが中心となっています。

このように、ねずみ講の危険性を理解し、それを合法的なビジネスモデルと混同しないようにすることは、消費者としての知識として持っておくべき重要なポイントとなります。

4.マルチ商法の正しい取り組み方

マルチ商法、特にMLMは、商品の愛用とその商品の紹介を通じて収益を得る合法的なビジネスモデルです。

しかし、日本では「マルチ商法」や「MLM」という言葉が、時折、ねずみ講と混同されることがあります。

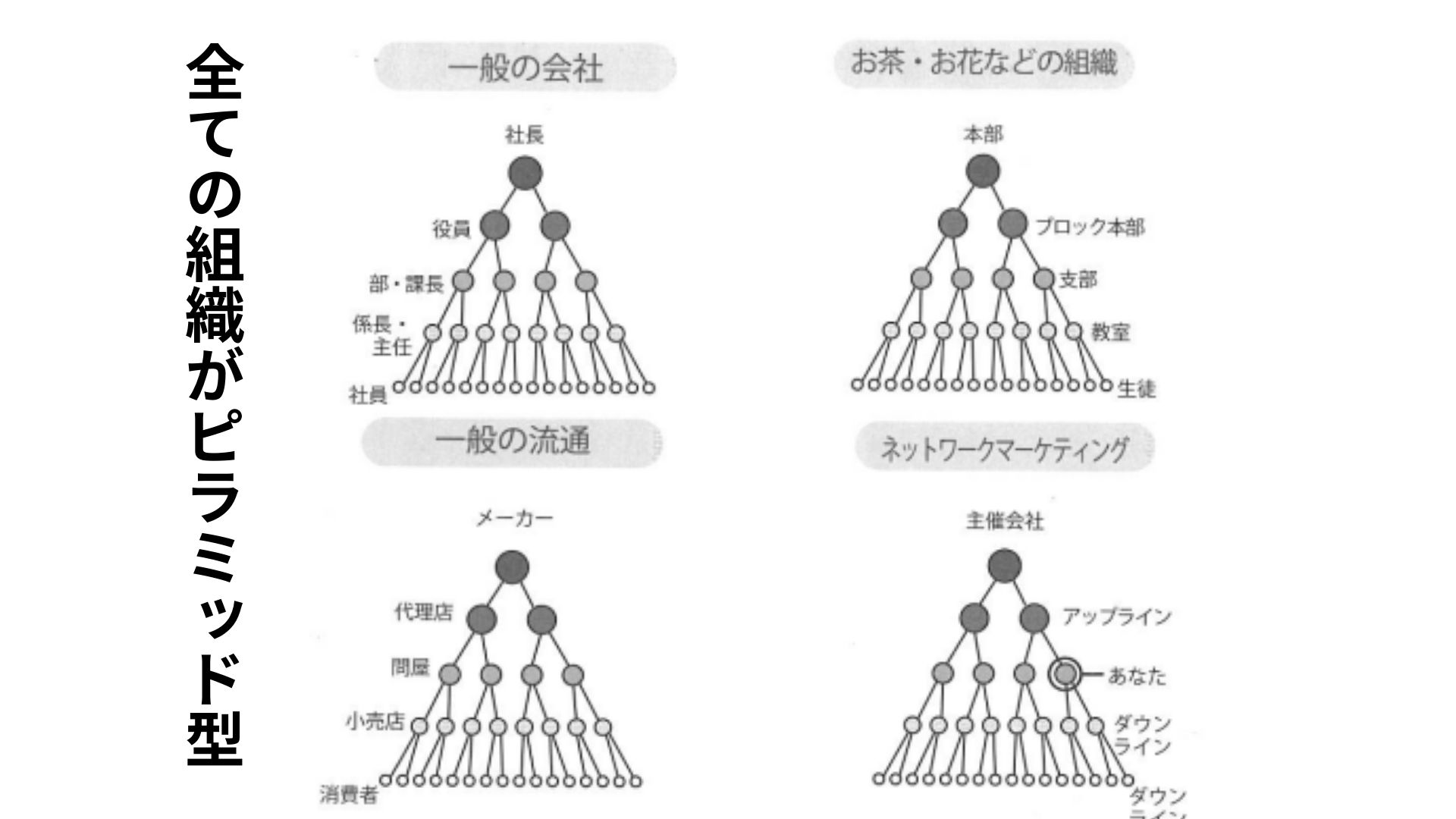

この混同は、組織図がねずみ講と似ているための勘違いから来ています。

まず、組織がピラミッド形態であることが指摘されることが多いのですが、実際には、多くの組織、企業や団体はピラミッド型の構造を持っています。

例えば、一般的な企業では、社長の下に役員、部長、課長、係長、主任、社員という階層が存在します。

このようなピラミッド型の構造は、効率的な組織運営のためのものであり、それ自体が問題ではありません。

次に、関わる人が増えることで収入が増えるという点についても、多くのビジネスモデルで共通しています。

例えば、教室や学校、レストランなど、顧客や生徒が増えれば収益も増えるというのは自然なことです。

マルチ商法の正しい取り組み方とは、まず、商品の品質や価値をしっかりと理解し、それを基に顧客に紹介することです。

紹介制を導入することで、商品の流通に必要な宣伝広告費や流通コストを削減することができます。

この結果、高品質の商品を提供しながら、紹介者に報酬を還元することが可能となります。

また、マルチ商法を行う際には、透明性を持ち、顧客や参加者に対して正確な情報提供を心がけることが重要です。

誤解や勘違いを生むような情報提供や、不適切な勧誘は避けるべきです。

マルチ商法は、商品の愛用と紹介を中心にしたビジネスモデルであるため、商品に対する信頼と情熱が不可欠です。

自らが信じて使用している商品を、他者に紹介することで、信頼関係を築きながらビジネスを展開していくことが、マルチ商法の醍醐味とも言えるでしょう。

まとめると、MLMやマルチ商法が誤解や疑念を持たれるのは、特に以下の二つのポイントが原因となっています:

- 組織がピラミッド形態であること

- 関わる人が増えることで収入が増えるという点

社会的な誤解を解消するためには、実際の成功事例や、マルチ商法を正しく取り組んでいる人々の声を広めることも有効です。

実際に商品やサービスの価値を体験し、その良さを伝えることで、誤解を解消し、より多くの人々に正しい情報を提供することができるでしょう。

5.まとめ:情報を正しく理解し、賢明な選択を

アロマビジネス、特にドテラのマルチレベルマーケティングに関する理解を通じて、多くの情報と知識を得ることができます。

しかし、情報の中には誤解や先入観を生むものも存在します。

そのため、情報を正しく理解し、賢明な選択をすることが非常に重要です。

まず、アロマビジネスやMLMがねずみ講とは異なることを理解することが基本です。

ねずみ講は違法であり、参加者を騙すことを目的としています。

一方、MLMは合法的なビジネスモデルであり、商品やサービスの価値を提供することを目的としています。

次に、ドテラのビジネスモデルを理解することです。

ドテラは紹介制により、商品の流通に必要な宣伝広告費や流通コストを削減しています。

これにより、参加者は高品質な商品を手に入れることができ、同時にビジネスとしての収益も得ることができます。

また、情報を受け取る際には、自分の視点や先入観に囚われず、真っさらな状態で情報を受け入れることが大切です。

情報の中には、自分の経験や知識と異なるものも多く存在します。

そのため、情報を客観的に受け入れ、自分自身で判断することが重要です。

最後に、アロマビジネスやMLMに参加する際には、自分自身の目的や目標を明確にすることが大切です。

ビジネスは単なる収益を得る手段ではなく、自分自身のライフスタイルや価値観を実現する手段として捉えることができます。

情報を正しく理解し、賢明な選択をすることで、アロマビジネスやMLMを通じて、自分自身の理想のライフスタイルを実現することができるでしょう。

こんにちは、ホームページに訪れていただき、ありがとうございます。

京都市在住の3児のパパです。

私の人生は、ドテラのエッセンシャルオイルとミネラルの驚くべき効果に出会うことで一変しました。

これらの自然の恵みは、私たちの身近な健康の悩みを解消するだけでなく、収入の悩みにも対応する権利収入型のビジネスの仕組みを構築する手助けをしてくれるのです。

ドテラの商品の質の高さと、そのネットワークビジネスの仕組みに心から共感し、私はチームとしての活動をスタートさせました。

私たちのチームは、同じ価値観を共有する仲間と共に、より健康で豊かな生活を手に入れることを目指しています。

このホームページでは、ドテラのエッセンシャルオイルやミネラルについての情報、そしてそのビジネスチャンスに関する情報を共有しています。

そして、私たちはブログやSNS等のオンラインを活用して、仕組みが自動的に集客してくれるシステムの構築にも取り組んでいます。

ただし、全てオンラインだけで完結するわけではありません。

Zoomや実際に会っての活動も重要な要素となります。

しかし、その点でもチームとしてのしっかりとしたサポートがありますので、オンライン活動に不慣れな方や、直接会うことに不安を感じる方でも、安心してビジネスを始めることができます。

私たちの活動に共感し、一緒に成長していけるビジネスパートナーを心から募集しています。

健康や収入に関する夢や悩みを持っている方、私たちと共に新しい一歩を踏み出しませんか?

ネット集客でドテラビジネス・副業しませんか?お手伝いさせていただきます。

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

コメント